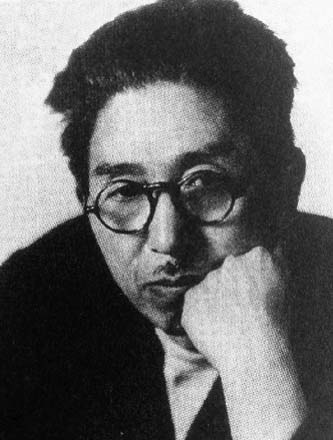

| 竹久夢二といえば、独特な雰囲気の美人画がいまでも人気を集めている。だが、もともと商業デザイナーとして出発したこともあって、芸術家としての評価はあまり高くなかった。本人もそのことは自覚していたようで、芸術家としての名声を求めていたわけではなかった。だから、画家をはじめ、高名な芸術家と交際することはほとんどなかったし、自分の作品の芸術性を高めようという意欲も無かったに等しい。本人がその程度の自覚だから、社会が夢二を画家として高く評価することも、すくなくとも夢二の生きている間はなかった。夢二は、婦人雑誌の表紙とか、日常品の装飾とか、商業的な分野で仕事をしているマイナーなアーティストとしてしか見られていなかったというのが実際のところである。 |

|